(Un-)politische Gedanken über die Zusammenhänge von feministischem Materialismus, Magie und Hexerei

Von Konstanze Hanitzsch

Ursprünglich veröffentlicht im Gender-Blog der Zeitschrift für Medienwissenschaft.

Gerade setze ich mich daran, meinen Blogbeitrag zu schreiben – einen Tag vor dem Deutschen Nationalfeiertag (den ich mich schon freue im Rahmen des «Nie wieder Deutschland» in einem bekannten Berliner Club zu begehen) –, da höre und sehe ich die Nachrichten zur Schießerei in Las Vegas. Ist in solchen Zeiten ein Blogbeitrag über den Zusammenhang von Magie und feministischen Materialismus von Wichtigkeit? Was gälte es stattdessen zu tun? Ich sitze im Bademantel in meiner Kreuzberger Küche und habe ein Bauchgefühl, dass mir sagt, dass es richtig ist, weiter nachdenken zu können und diese Gedanken mit anderen zu teilen.

Anfangen möchte ich daher gern mit einer kritischen Nachfrage einer jungen studentischen Person während eines Vortrages zu Donna Haraway auf der Konferenz der D-A-CH Fachgesellschaften für Geschlechterforschung in Köln «Aktuelle Herausforderungen der Geschlechterforschung». Hier wurde die Frage gestellt, was an Haraway für die Geschlechterforschung nun eigentlich so wichtig sei. Verschiedene Stimmen, nicht nur der Vortragenden, meldeten sich zu Wort: Haraways kritische Betrachtung aktueller Entwicklungen in den Naturwissenschaften, das Aufbrechen von Grenzen bzw. die Beschreibung der Durchlässigkeit dieser Grenzen zwischen Mensch und Maschine, Mensch und Organismus und der Weiterentwicklung von kybernetischen Systemen und ihre Kritik des Anthropozäns standen dabei im Mittelpunkt.

Zu Grunde liegt der positiven Harawayrezeption, so erschien es hier vor allem, die Lektüre des Cyborgmanifests, das bahnbrechend war/ist und auch mit als Gründungs- bzw. Wendetext hin zum feministischen Materialismus gelesen wurde (vgl. Asberg z.B. 2013). Hier stand eine Form der Aussöhnung zwischen Ökofeminist_innen und STS (Science and Technologie Studies) bzw. zwischen der Göttin und der Cyborg im Mittelpunkt. D.h. auch eine zwischen Natur und Kultur. Statt die Position der Göttin einzunehmen, favorisierte Haraway am Ende die Cyborg, den illegitimen Abkömmling der kapitalistischen Kriegsmaschine – «wenn auch beide in einem rituellen Tanz miteinander verbunden sind» (Cyborg-Manifest). Diesem rituellen Tanz gilt es, ein wenig mehr Beachtung zu schenken.

Donna Haraways Arbeiten haben – wie auch Karen Barads Texte (beides wichtige Wissenschaftlerinnen des feministischen Materialismus) – eine spirituelle Ebene, die in neuen künstlerischen Auseinandersetzungen in Form von Magie und Hexenperformances zu Tage tritt.

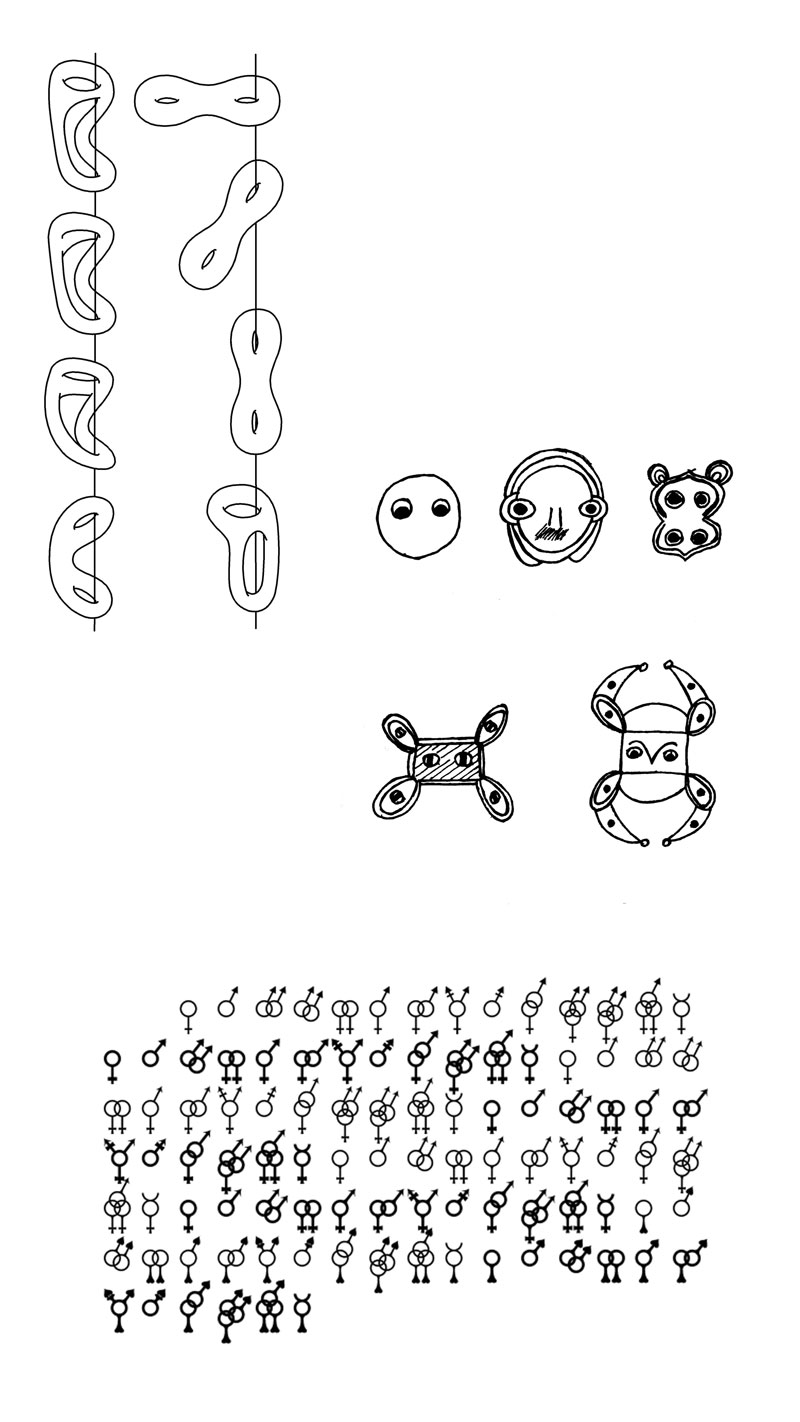

Beispielsweise bezieht sich Johannes Paul Räther, der verschiedene Identitäten geschaffen hat, in denen er performt – u.a. die worldwidewitches – sowohl auf Donna Haraway als auch auf Silvia Federici. Letztere hat mit ihrem Buch «Caliban und die Hexe» über die Zusammenhänge der Entstehung des Kapitalismus und die Hexenverfolgungen geschrieben. (Anekdote am Rande: Vor Jahren machte Räther Performances, bei denen er aus Deutschlandfahnen verbrannte Rosen herstellte – und bei der Antinationalen Gala im oben genannten Club verkaufte – wenn ich mich richtig erinnere). In seinen Performances werden aktuelle neue technologische Entwicklungen mit Ritualen und magischen Praktiken zusammengebracht. Zum Beispiel bei einer der worldhealing witches. Als Transformella gründete er bei einer Performance 2015 in Kassel mit der Bereitstellung der DNA des Publikums (Haar) einen neuen «tribe», dessen Genmaterial er einfror. Mit seinen Performances in Apple Stores wies er auf die Herkunft der so rein erscheinenden neuen Technologien hin.

Ein letzter Schlenker in meiner Darstellung des feministischen Materialismus als Form der Magie: Das Savvy veranstaltete 2016 die von Bonaventure Soh Bejeng Ndikung und Elena Agudi kuratierte Ausstellung «The Incantation of the disquieting muse. Von Göttlichem, Supra-Realitäten oder der Austreibung der HEXEREI» (SAVVY Contemporary, Berlin, The Laboratory of Form-Ideas, African Futures, Goethe Institut und Kulturstiftung des Bundes). Diese beschäftigte sich sowohl mit aktuellen künstlerischen Arbeiten, die sich mit Hexerei auseinandersetzen, als auch mit der Kolonialgeschichte Afrikas/Europas und dem Wiederaufspüren von Magie. Hier fanden sich u.a. Arbeiten zu Re-recycling und neokolonialem Minenabbau sowie zu der elektronischen Müllkippe in Accra (Ghana), dem oft so genannten «Schrottplatz der Welt». Materialität hatte einen überaus hohen Stellenwert. Hauptfokus der Ausstellung war und blieb jedoch Magie und Hexerei.

In Zeiten des «Postfaktischen» – ist es da nicht von besonderer Wichtigkeit, auch das vermeintlich Irrationale mit in den aktuellen Diskurs zu holen und zu zeigen, dass das Irrationale aus ethischer Perspektive betrachtet werden kann und einen Beitrag zu größerer gegenseitigen Achtsamkeit leisten kann? Nicht nur Haraway plädiert für eine Form der gegenseitigen Achtsamkeit. Karen Barad beschreibt (u.a. in ihren Texten, die bei Merve unter dem Titel «Verschränkungen» erschienen sind) eine besondere Ethik, die aus dieser Verschränkung hervorgeht. Eine Achtsamkeit eben sowohl dem Materiellen wie Nichtmateriellen gegenüber, wobei diese beiden Einheiten eben in sich mit einander verschränkt sind (Stichwort agentieller Realismus). Hier deucht es mich (in Anlehnung an Frau Dr. Fuchs, der deutschen Übersetzerin von Donald Duck) nach einer kleinen Deleuzelektüre («Spinoza und wir»), dass es sich um Gedanken handelt, die (nicht erst) bereits bei Spinoza verhandelt wurden und dass es sich um eine Ethik handelt, die mit Religion vergleichbar erscheint.

Dabei erscheint es mir produktiv, den Spuren aktueller Hexen – zu denen ich z.B. Räther, Preciado (mit «TestoJunkie» und hierin beschriebenen Vergleichen von Testogel und Hexensalbe), Annie Sprinkle (die mittlerweile ökologische Performances macht, in denen sie die Erde heiratet) rechnen würde – sowie aktueller Auseinandersetzungen mit Magie nachzugehen. Dabei steht für mich grundsätzlich die Frage im Raum, ob die drei Wissens/Erkenntnissysteme Magie, Religion, Wissenschaft nicht einer Neukonstituierung unterliegen.

Welchen Beitrag leistet die kritische Geschlechterforschung dabei? Sie stellt doch schon immer die Trennung zwischen Natur und Kultur, zwischen Materie und Diskurs in Frage. Wie hat sich die Hexe als Leitmotiv von den 1970ern bis heute entwickelt, welche Rolle spielt dabei die theoretische und auch immer ethische Entwicklung der Geschlechterforschung? Kann spirituelles, irrationales Wissen eingebettet in religionswissenschaftliche und postkoloniale Geschlechterforschung verwendet werden, auch um Gesellschaftskritik zu leisten?

Wie absurd ist es, dass Hillary Clinton im Wahlkampf 2016 als Hexe beschimpft wurde und man ihr vorwarf, sie würde sich regelmäßig mit Hexen in Los Angeles treffen (Titel «The Witching Season», New York Times), jetzt, da 2017 ein Donald Trump auf fakes und postfaktischem Sumpf seine Basis errichtet hat. Seit 1994 sind übrigens die WICCA eine eingetragene Religionsgemeinschaft in den USA. Ein Aufruf von Hexen, monatlich einen Zauberspruch, einen Bann gegen Trump auszusprechen, mag da kurios erscheinen («Witches cast spell against ‹wicked› Trump», Fox News, 19.9.2017). Doch mein Punkt ist, dass Trump in seiner Unberechenbarkeit größere Irrationalität an den Tag legt.

In Zeiten von «fake news» bzw. in «postfaktischen» Zeiten muss wohl auch dem Irrationalen mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden. Nicht das Irrationale selbst ist die Gefahr – vielmehr die strikte Trennung von Vernunft und Irrationalität. Besser wäre es, sich des Irrationalem anzunehmen, damit dies nicht von vermeintlichen Vernunftgrößen vereinnahmt werden kann. Es gilt wohl, auch die Religion bzw. eine gewisse Form der Ethik und Moral, die mit dem Jenseits des von unserem menschlichen Verstand Fassbaren verbunden ist und das vielleicht an der Grenze bzw. an Schnittstellen von Materialität und Diskurs immer wieder aufscheint (nicht erst seit heute), es gilt auch dies wieder genauer zu betrachten. Um menschenverachtenden Handlungen, Diskriminierungen, Krieg und Vereinzelung und Verzweiflung den Kampf ansagen zu können. In dem Bewusstsein der gegenseitigen Abhängigkeit – oder, anders gesagt, der Verschränkung.